ラボニュース | Kids プログラミングラボ

ラボニュース

LAB NEWS

新着記事

-

イベント

Kidsプログラミングラボ 第4回全国大会

予選通過作品 テーマ「生活に役立つもの」2023.11.14

-

イベント

Kidsプログラミングラボ 第4回全国大会

予選通過作品 テーマ「夢」2023.11.14

-

生徒の活躍

Kidsプログラミングラボ 第4回全国大会

予選通過作品 テーマ「冬」2023.11.14

-

ジュニア・プログラミング検定

\合格率9割超*/ 教室ならではのジュニア・プログラミング検定対策。3つの「合格ポイント」

2023.10.20

-

アドバンスコース

Scratch(スクラッチ)からPython(パイソン)、その先へ。教室で本格プログラミング言語への進級準備をする「スタートアップ講座」

2023.09.22

-

プレミドルコース

本格言語「Python(パイソン)」プログラミングを教室で無料体験しませんか?

2023.08.25

-

FC教室加盟

【FC教室紹介】IT企業ならではの地域貢献を。講師自ら楽しみ、生徒とともに成長中

2023.06.23

-

FC教室加盟

【FC教室紹介】加盟わずか5カ月で、2教室目オープン。 地域の子が安心して集う場づくりを

2023.05.30

-

プライマリーコース

【プライマリーコース】教室で遊んで慣れるプログラミング! Scratch(スクラッチ)に夢中になる理由3

2023.05.24

-

ベーシックコース

【ベーシックコース】教室で楽しくプログラミング。Scratch(スクラッチ)ゲーム教材の魅力って?

2023.04.10

-

FC教室加盟

【プログラミング教室フランチャイズ運営】本部の「見えない」サポートも確認を

2023.03.10

-

無料体験会

プログラミングスクールの体験。作るゲームって、どんな感じ?

2023.02.14

-

ジュニア・プログラミング検定

【スクール講師が解説】ジュニア・プログラミング検定では「国語力」も大切

2023.01.20

-

イベント

【2022年秋】プログラミングの楽しさ伝える、子ども向けキャラバンを開催!

2022.12.23

-

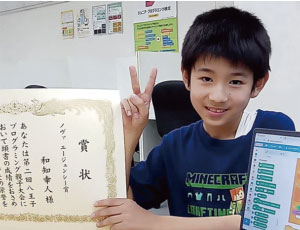

生徒の活躍

Kidsプログラミングラボ生徒、Scratch(スクラッチ)作品で入賞

2022.12.23

-

イベント

【開催レポ】小学生・中学生女子プログラミング体験会「KIKKAKE-ガールズプログラミングフェス」

2022.12.16

-

学校教育支援

児童が前のめり!小学校【英語×プログラミング】の学習相乗効果

2022.12.16

-

ジュニア・プログラミング検定

【スクール講師に聞いてみた】ジュニア・プログラミング検定、合格の3ポイント

2022.12.16

-

オンライン授業

【お困り解消クリニック】プログラミングのオンライン授業、トラブル解決!

2022.12.16

-

無料体験会

【小学生・中学生 プログラミング教室】無料体験会レポート

2022.12.16